Querida Xuxa

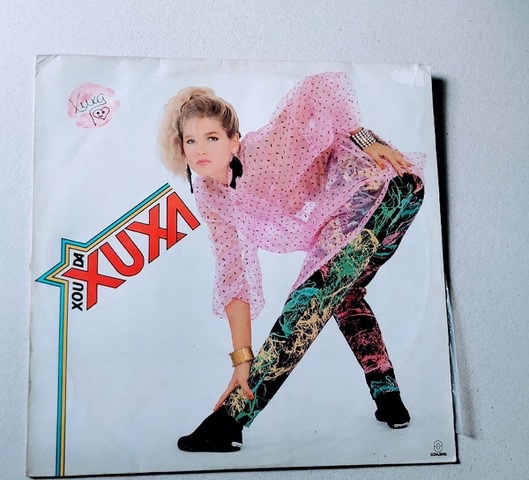

A primeira carta que escrevi eu nunca enviei. Tecnicamente, nem era uma carta. Na capa do vinil do Xou da Xuxa (aquele em que a apresentadora aparece de calças coloridas, blusa rosa com mangas bufantes e o cabelo preso num penteado volumoso), escrevi à caneta: “Xuxa, eu te amo. Beijos com gosto de chiclete.” Tinha aprendido há pouco com a tia Diva, do primário: caneta se usa para preencher cheques e provas, documentos em que não se pode voltar atrás com a palavra.

Minha letra era pequena, redonda, com as vogais desproporcionalmente maiores do que as consoantes. O “x” era dois “cês” de costas um para o outro. Ainda levaria alguns anos para eu saber da existência dos correios, e mais alguns para descobrir que uma carta enviada à Xuxa raramente era lida pela própria. Melhor assim: todas as tardes, ao colocar o vinil na vitrola e posicionar delicadamente a agulha sobre a primeira faixa, eu pensava — melhor, eu sabia — que a rainha dos baixinhos relia a minha carta. Sem dúvida, ela reconhecia em minhas palavras a mesma alegria que eu encontrava em sua voz.

Com amor e um erro

Aos oito anos, um colega de classe se aproximou com um pedido improvável, em pleno recreio. “Escreva uma declaração de amor para mim”, sussurrou, sem sequer dizer “por favor”. O nome dele se perdeu no tempo, mas lembro das bochechas cheias, da camisa apertada nas dobras da barriga e do sorriso metálico, ainda sem fitinhas coloridas (naquela época, sorrir de aparelho era sorrir em cinza).

Zombador e encrenqueiro, ele era um dos bullies da turma, motivo pelo qual eu me mantinha afastada dele e de seus comparsas. Embora não baixassem as calças das meninas, como faziam entre si, nem as bombardeassem com catarro do nariz, já haviam jogado chiclete no cabelo de uma e apelidado outra de Bruxa do 71. O fato de a professora nunca elogiá-lo em voz alta sugeria que não tirava boas notas. Eu sentava na frente da sala, ele no fundo. Havíamos trocado meia dúzia de palavras, talvez menos. Não à toa, seu pedido me pegou de surpresa.

“Uma declaração para ela”, ele disse, apontando com o queixo para a garota sorridente de olhos verdes que pulava elástico a alguns metros de distância. Eu já a conhecia. Era de uma turma mais adiantada, mas brincava com as colegas mais novas e era carinhosa com todos, a queridinha da minha escola no Jardim América. Em uma época em que crescer depressa era ambição universal, alguém que não esbanjava o título de mais velha era uma raridade. Uma declaração de amor para ela? Conte comigo.

Nunca soube por que fui escolhida para essa tarefa, mas me pareceu natural que ele confiasse mais numa carta do que numa conversa para dizer o que sentia. Provavelmente suspeitava, como eu mesma intuiria alguns anos depois, que certas coisas são difíceis de articular em voz alta. Tirei da mochila o caderno de redação, virei até a última página e comecei a rabiscar. No dia seguinte, entreguei o rascunho final. Não lembro de ter-lhe desejado boa sorte. Olhando para trás, talvez devesse ter desejado. Para ele e para mim.

Veja, a carta ficou boa. Ou, se não ficou boa, ao menos não lhe faltou sentimento. Lancei mão de todas as minhas referências românticas: das canções sertanejas que ouvia no rádio aos diálogos da novela das sete, passando pelos exemplares antigos da Turma da Mônica que eu sabia de trás para frente. Mas se nas aulas de redação o meu barco velejava sem esforço, nas de ditado era um naufrágio. Cometi um deslize ortográfico: o nome da garota era Jordana. Eu escrevi Gordana. Insultei, sem querer (numa época em que estar acima do peso era visto como insulto), a menina mais gentil da escola, a paixão do bully da minha turma, que lhe devolveu a carta aos prantos.

Como pagamento, recebi o silêncio. Meu colega nunca mais me dirigiu a palavra. E Jordana deixou de sorrir para mim.

PS: beijos

1997 foi o ano em que compramos nosso primeiro computador. O CD-ROM que acompanhava o modem me deu acesso ao universo dos relacionamentos virtuais. Quão sedutora era a promessa da conectividade: enviar um e-mail para meu primo, de férias no exterior, e receber uma resposta em questão de dias parecia mágica, um milagre da modernidade. E, além disso, havia as salas de bate-papo online. Por um instante, achei que fosse me despedir das cartas à mão.

Mas bastaram algumas sessões de flerte com um garoto do interior de São Paulo (sessões que eu disputava aos tapas com meu irmão, já que a conexão discada era cara e só podíamos usar a internet nas noites de fim de semana) para perceber que mandar cartas pelo correio não só era menos desgastante do que berrar madrugada adentro, como também mais barato. Sem falar na sensação eletrizante de marcar o corpo no papel, um ensaio de intimidade numa idade efervescente. Uma vez, cobri o envelope de uma das cartas para São Paulo com marcas de batom. Eu, que beijo nenhum tinha dado até então. Não sei quem ficou mais vermelho: o envelope ou o atendente dos correios que processou o envio.

Dez mil quilômetros de proximidade

Na vida adulta, escrever cartas deixou de ser brincadeira ou flerte: tornou-se necessidade. A carta mais difícil que escrevi foi quando a sobrinha da minha melhor amiga morreu aos quatro meses de idade. Morávamos, como sempre foi o caso, em pontas opostas do globo. Eu na Califórnia, ela em São Paulo. Salvo por alguns bilhetes e notas deixadas em ocasiões especiais, nossa comunicação (crucial para mim, nunca mais do que alguns dias sem nos falarmos) acontecia, e segue acontecendo, inteiramente por dispositivos: chamadas de voz e vídeo, e-mails, mensagens de texto. Nunca meu aparelho registrou tanto contato com o da minha amiga quanto na época em que o céu desabou sobre ela. Eu não sabia o que dizer, o que talvez fosse a resposta mais honesta diante do indizível. Todas aquelas chamadas e mensagens eram tentativas inadequadas de estar ao seu lado. Uma criança amada se foi. Não há o que dizer, pensei. Mas, algumas semanas depois, talvez houvesse algo que eu pudesse escrever.

Na verdade, foram duas cartas. Na primeira, derramei tudo o que vinha lendo sobre o luto nas últimas semanas, o único assunto que fazia jus à vida naquele momento. Escrevi sobre o poeta norte-americano Edward Hirsch, cujos poemas me acompanham há anos, e sobre seu livro Gabriel, uma obra-prima de tristeza escrita como elegia ao filho morto. Escrevi também sobre a antologia de poemas que Hirsch organizou depois, um compêndio vasto de vozes que tratam da morte com uma profundidade e uma delicadeza raras. Escrevi sobre meus sobrinhos e da falha inevitável de tentar imaginar o que ela atravessava: bastava um estalar de dedos para me afastar do sofrimento de me ver sem eles, e o alívio que eu sentia era a evidência de que nunca poderia entender completamente sua dor.

Na segunda carta, incluí alguns dos poemas da antologia, e talvez tenha sido nela que reproduzi um dos trechos mais marcantes que já li sobre o luto, do poeta Donald Hall:

“Você pensa que a pior coisa é eles morrerem.

Mas aí eles permanecem mortos.”

(tradução minha)

Coloquei um selo internacional em cada envelope, vesti o casaco e parti a pé pela rua coberta de névoa, em direção à caixa azul dos correios, a um quarteirão de casa. Não sabia ao certo se enviaria. Talvez ela não gostasse do que escrevi. Meu celular estava no bolso da calça; eu poderia, em vez disso, mandar outro áudio longo, ou fotos das flores e aves que avistei no caminho. Parei diante da caixa azul. Li mais uma vez o seu endereço escrito com a minha letra: a rua de Higienópolis, o prédio, o apartamento que eu só conhecia por fotos e vídeos. Pensei nas distâncias que aquelas cartas atravessariam, nas distâncias que nós duas percorremos ao longo de quinze anos de amizade, e no quanto, mesmo em meio à tristeza, a escrita podia me colocar, ainda que por um instante, no mesmo espaço que ela. Por fim, depositei as cartas nos correios. Não era minha amiga que precisava daquelas palavras, percebi; era eu.

O sobretudo de Humphrey Bogart

No auge da pandemia, a escritora Rachel Syme, da New Yorker, publicou em suas redes sociais que buscava correspondentes dispostos a trocar cartas manuscritas. Até então, ela se interessava mais em ler as cartas de escritores famosos e figuras ilustres do que por enviar as suas próprias. Confinada em um apartamento pequeno em Nova York, quando a cidade era o epicentro do vírus, Syme começou a sentir o peso do isolamento. Algo na reclusão imposta, em dias notavelmente insalubres, despertou nela o desejo súbito de escrever cartas.

Eu era uma de seus mais de cem mil seguidores no X (então chamado Twitter). Como Syme e tantos outros, me sentia sufocada. Vivia na Califórnia e, ao contrário dos nova-iorquinos, podia acessar uma natureza abundante sem correr riscos. Tinha árvores frondosas no quintal e, a poucos quarteirões de casa, um parque verdejante, habitado por coelhos, coiotes e aves de diversas espécies. Mas fazia muito tempo que não via minha família. Sem previsão de vacinação, tampouco sabia quando voltaria a abraçar meus amigos. Se antes já me inquietava passar os dias diante da tela, quando o trabalho remoto virou regra, passei a desejar justamente o que ela não podia oferecer: a presença palpável e borbulhante das pessoas.

Tirei da gaveta um bloco de papel e, naquele mesmo dia, escrevi uma carta. Tinha revisto há pouco Casablanca (1942) e, sabendo do interesse de Syme por cinema e moda — dois temas que, admito, não domino —, escrevi sobre isso. Ou melhor, escrevi sobre uma peça de roupa que costumava ver nos filmes antigos, mas que quase não se vê mais pelas ruas: o sobretudo. Onde foi parar? Por que ninguém mais o usa? Enviei a carta e dei o assunto por encerrado.

Três meses depois, ela me escreveu perguntando se poderia incluir um trecho da carta no livro de correspondência que estava escrevendo. Eu, que nunca nutrira ambições com minhas cartas, senti um respingo de pânico. Teria me esmerado mais se soubesse que aquela carta poderia ser publicada. Como o episódio com a Jordana deixava claro, sou a rainha dos erros de ortografia, sem falar nos deslizes de concordância. Em inglês, como era o caso, o número de falhas seria ainda mais constrangedor. Mas, no fim, aceitei participar do projeto. Ainda que não confiasse inteiramente nos meus escritos, no critério de Syme eu confiava de olhos fechados. Seus textos sobre perfume despertaram em mim o interesse por fragrâncias obscuras e pequenos fabricantes, e seu ensaio sobre Lady Gaga suavizou a estrela pop aos meus olhos. Foi sob sua influência que adquiri uma máquina de escrever, que venho usando para compor tanto cartas quanto contos.

Seu livro, Syme Letter Writer, publicado em fevereiro pela editora Clarkson Potter, um selo da Penguin, é um projeto charmoso que resgata a arte perdida, embora ainda viva para alguns, de escrever cartas. Por enquanto sem tradução no Brasil, a obra oferece sugestões sobre como manter uma amizade por correspondência e compor mensagens cativantes. Reúne cartas de escritores como Octavia Butler, Zelda Fitzgerald, Jane Austen, James Joyce, Eudora Welty e Julia Child, além de missivas do cantor Prince e do ator George Clooney, e conta com a participação desta goiana do pé rachado, identificada no livro como “Flavia, de São Francisco”.

Syme compartilha também dicas preciosas: como escolher selos antigos e papéis de carta, se é prudente ou não perfumar as correspondências, quais canetas-tinteiro e máquinas de escrever devem ser adquiridas, o que colocar dentro de um envelope — adesivos, flores prensadas — e o que evitar, como glitter, caixas de fósforo ou moedas. Trata-se de um projeto singelo, mas profundamente sincero, e sobretudo relevante nestes tempos pós-modernos, em que estamos constantemente acessíveis, mas raramente conectados.

Ao concluir, Syme faz uma defesa calorosa da escrita à mão: “Escrever uma carta é um ato inerentemente esperançoso: você espera que ela chegue, que seja lida, que receba uma resposta” (tradução minha). Adiante, completa: “Não estou de forma alguma sugerindo que colocar uma carta no correio mudará o mundo, mas acredito que pode mudar você — e certamente mudará seu relacionamento com as pessoas.” Esse último ponto, com o tempo, se provou verdadeiro em minha vida.

O post Memória em papel: arquivo de cartas escritas ao longo de décadas apareceu primeiro em Jornal Opção.